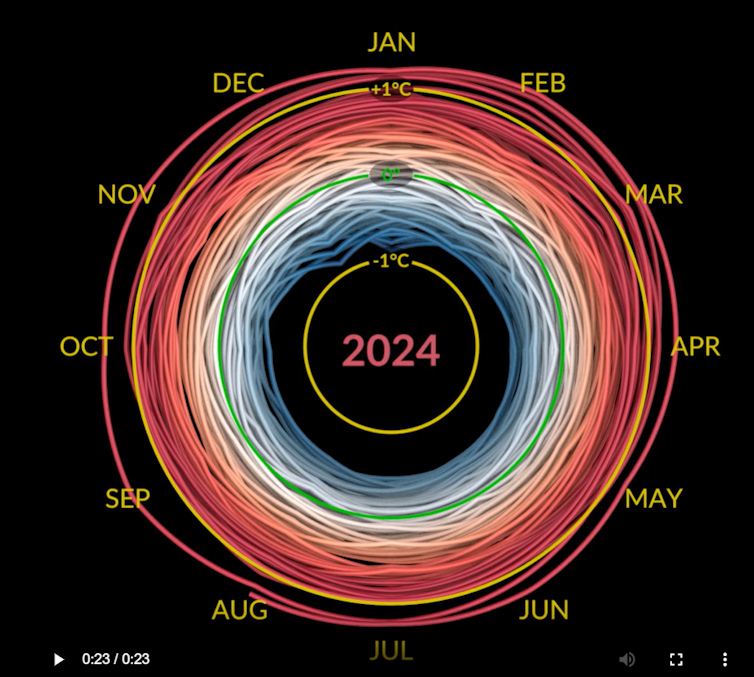

Comme chaque début d’année, les agences de surveillance du climat publient leurs données pour chiffrer l’augmentation moyenne de la température à l’échelle mondiale par rapport à l’époque préindustrielle. Dans son communiqué du 10 janvier, le service européen Copernicus indique que 2024 a été l’année la plus chaude depuis que les mesures météorologiques existent.

Ce chiffre était particulièrement attendu, car le seuil de 1,5 °C, qui est l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris sur le climat, est ainsi dépassé pour la première fois en 2024.

Cette année, la température moyenne mondiale mesurée est 15,1 °C. Celle-ci augmente régulièrement, comme le montre l’animation ci-dessus : elle est supérieure de 0,12 °C à celle de 2023, et de 0,72 °C à la moyenne 1991-2020. Cela équivaut à 1,60 °C au-dessus de la température de 1850-1900, désignée comme étant le niveau préindustriel.

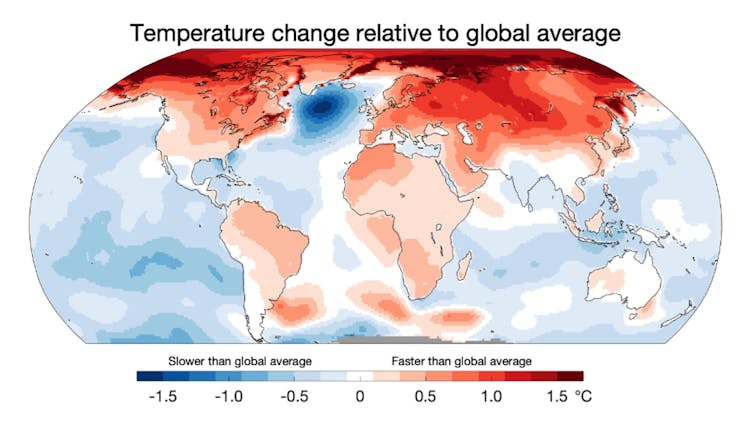

Cette augmentation est une moyenne : localement, elle n’est pas la même pour tout le monde et pourra se traduire par des chiffres plus élevés – ou plus faibles – en fonction de la localisation sur le globe. Elle provient, en majeure partie, des activités humaines qui renforcent l’effet de serre naturel. Mais d’autres facteurs rentrent aussi en compte, comme nous allons le voir.

Examinons ensemble pourquoi ce nouveau record a étonné les scientifiques et quelles sont les hypothèses actuelles pour l’expliquer.

Le bilan radiatif de la planète

Il faut d’abord se rappeler que sans atmosphère, la surface de la Terre serait beaucoup plus froide (-18 °C), rendant impossible le développement de la vie telle que nous la connaissons. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet de serre, est associé à la présence de gaz dits à effet de serre dans l’atmosphère qui absorbent le rayonnement émis par la terre. C’est ce qui permet à notre planète de ne pas ressembler à Mars (trop froide, atmosphère ténue) ou à Vénus (trop chaude, atmosphère dense).

Lorsque la lumière du Soleil pénètre dans l’atmosphère, une partie est absorbée par l’ozone et l’oxygène naturellement présents dans l’air, nous protégeant ainsi des rayons ultraviolets les plus intenses.

Une autre partie est réfléchie et diffusée par les gaz et particules en suspension dans l’atmosphère ainsi que par les nuages. L’activité volcanique peut parfois ici jouer un rôle important, en générant des gouttelettes d’acide sulfurique qui font écran au rayonnement solaire.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Le rayonnement incident restant peut alors être soit réfléchi par la surface terrestre – phénomène connu sous le nom d’albédo – soit absorbé par celle-ci. L’énergie ainsi emmagasinée est ensuite réémise vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge (chaleur). En chemin, une partie de ce rayonnement infrarouge est absorbée par les nuages et par les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, principalement la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, l’ozone et les halons. Cette énergie est ensuite réémise dans toutes les directions, y compris vers la surface terrestre, contribuant à l’effet de serre.

Le bilan radiatif est ainsi l’énergie qui rentre dans l’atmosphère dont on déduit l’énergie qui en sort. Si cet équilibre est perturbé, la conséquence est que les températures augmentent ou diminuent.

Surveiller les températures pour distinguer la météo du climat

Il existe des variations « naturelles » des températures qui sont avant tout liées au cycle annuel des saisons, en fonction des latitudes. Les températures mesurées localement dépendent en effet de la quantité de rayonnement solaire reçu, qui varie selon la latitude et les saisons.

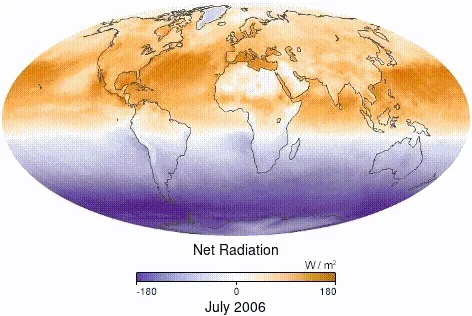

Rayonnement net mensuel (en W/m2 mesuré) par l’instrument CERES à bord des satellites de la NASA. Les endroits où l’énergie entrante est supérieure à l’énergie sortante sont en orange. Les endroits où il y a plus d’énergie qui sort que d’énergie qui entre sont en violet. Les endroits où les quantités d’énergie entrante et sortante s’équilibrent sont en blanc/NASA

Plus on se rapproche de l’équateur, plus l’énergie solaire reçue est importante. Entre avril et septembre, c’est l’hémisphère nord qui reçoit le plus d’énergie solaire, tandis que l’hémisphère sud en bénéficie davantage durant le reste de l’année. Avec l’arrivée de l’hiver, le rayonnement net devient négatif dans la majeure partie de l’hémisphère nord et positif dans l’hémisphère sud.

Sur une année complète, on observe donc un surplus net d’énergie dans les régions équatoriales et un déficit net aux pôles. Au-delà des seules températures, ce déséquilibre énergétique entre l’équateur et les pôles constitue le moteur principal de la circulation atmosphérique et océanique, qui redistribue cette énergie à travers la planète.

Si on ajoute au bilan radiatif les phénomènes thermiques liés à la présence d’eau, connus sous le nom de chaleur sensible et chaleur latente (il s’agit de la chaleur qu’il faut fournir à une unité de masse d’eau pour la faire passer d’un état à un autre, solide, liquide ou gazeux), et aussi en tenant compte de la variabilité interne (courants marins et vents), on parvient à expliquer la palette des températures mesurées tout autour du globe.

Le principal moteur de la variabilité naturelle du climat, qui doit être étudié comme un système couplé océan-atmosphère, est le phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation), avec sa composante chaude El Niño et sa composante froide La Niña. Ces phénomènes sont les principaux facteurs de variation d’une année sur l’autre, dont il faut tenir compte quand on analyse les tendances à long terme, de même que pour les éruptions volcaniques importantes, qui peuvent refroidir ponctuellement le climat.

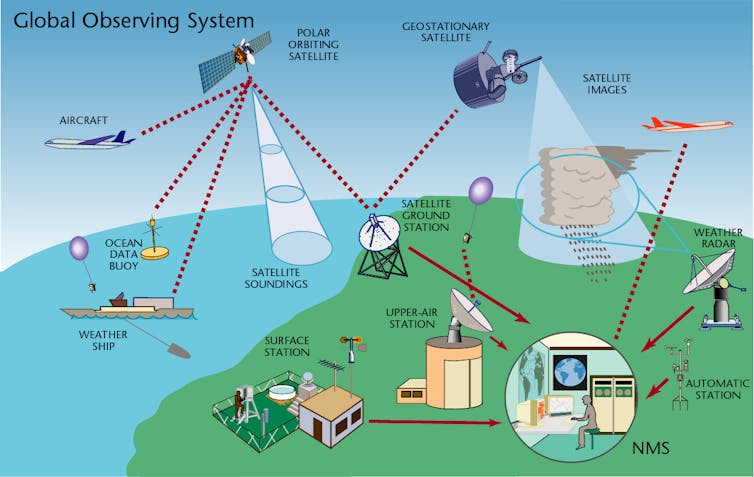

À court terme, les fluctuations locales de ces températures s’expliquent par des phénomènes physiques : c’est « le temps qu’il fait ». Aujourd’hui, nous disposons d’un vaste réseau de mesures locales, réalisées aussi bien sur terre que sur mer, complétées par des observations provenant d’instruments embarqués sur avions, ballons-sondes et une flotte de satellites qui surveillent en permanence l’atmosphère et la surface terrestre.

Ce réseau d’observation permet de produire des prévisions météorologiques pour les jours à venir grâce à des modèles qui simulent la dynamique de l’atmosphère à l’aide d’équations mathématiques.

Sur le long terme, ces mêmes systèmes d’observation jouent un rôle crucial dans la surveillance de l’évolution du climat. En accumulant les observations sur de longues périodes et en les harmonisant pour garantir leur cohérence temporelle, ils fournissent la base essentielle pour comprendre les tendances climatiques et les changements en cours.

Pourquoi la planète ne se réchauffe-t-elle pas partout de la même façon

Le chiffre moyen de 1,6 °C mesuré cette année masque des disparités locales importantes. D’abord il faut tenir compte du fait que la Terre est composée d’environ 70 % d’eau et de 30 % de terres émergées, or l’air se réchauffe et se refroidit plus vite que l’eau.

Nous avons tous expérimenté ce phénomène au bord de la mer, en notant que la température de l’eau est beaucoup moins sensible aux fluctuations de la météo que la température de l’air. L’air se réchauffe plus vite que l’eau parce qu’il a une faible capacité calorifique, une faible densité, et qu’il ne participe pas à des processus nécessitant de la chaleur latente impliquant des changements d’état, contrairement à l’eau. De ce fait, presque partout, la terre se réchauffe deux fois plus vite que la mer.

Ensuite, il faut tenir compte des transports de masse d’air et d’eau qui se produisent en permanence et vont de l’équateur aux pôles ainsi que du fait que des températures plus élevées augmentent la fonte des glaces. Ce phénomène est connu comme « l’amplification arctique ».

Il s’explique aussi en partie par la perte rapide de la couverture de glace de mer dans cette région : lorsque la glace diminue, l’énergie du soleil qui aurait été réfléchie par la glace blanche et brillante est absorbée par l’océan, ce qui provoque un réchauffement supplémentaire. Les études récentes montrent que le pôle Nord se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète.

Une élévation des températures en 2024 en partie inexpliquée – pour l’instant

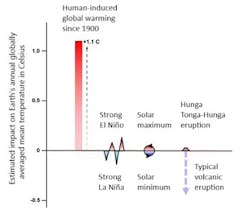

En 2023, une combinaison de facteurs avait permis d’expliquer les records de températures mesurés tout au long de l’année.

-

Outre les gaz à effet de serre qui ont continué à s’accumuler et l’apparition du phénomène naturel El Niño,

-

les fluctuations du cycle solaire (qui dure environ 11 ans) qui a approché en 2023 son maximum d’intensité,

-

les suites de l’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga qui a libéré de grandes quantités de vapeur d’eau dans la stratosphère – bien que le réchauffement lié à ceci ne fasse pas encore l’objet d’un consensus parmi les scientifiques,

-

et la baisse de la pollution dans de nombreuses régions du globe, y compris à cause des nouvelles réglementations sur les carburants des navires visant à réduire les émissions de soufre, qui ont un effet refroidissant à court terme sur l’atmosphère.

Quid de 2024 ? Comme le phénomène El Niño a basculé en phase neutre (La Niña) depuis le mois de mai, les scientifiques s’attendaient à ce que les températures se stabilisent, voir diminuent localement, durant le second semestre.

Or ce n’est pas ce qui s’est passé : les températures sont restées élevées, en particulier dans l’océan Atlantique Nord.

Cette élévation plus rapide que prévu des températures de surface en 2023 et 2024 est au centre de nombreuses études actuelles, et a fait l’objet d’une session dédiée à l’American Geophysical Union (AGU), qui a rassemblé plus de 25 000 scientifiques en décembre 2024.

-

Une première explication tiendrait à la réduction, au cours des dernières années, de la pollution atmosphérique (une bonne nouvelle !), dont les aérosols contribuent à refroidir la planète en réfléchissant la lumière du soleil dans l’espace.

-

Une deuxième piste serait la réduction de la couverture nuageuse de basse altitude, observée dans certaines parties de l’hémisphère nord et des tropiques.

Les deux pourraient être liées, car les particules en suspension ensemencent les nuages de basse altitude.

Pourtant, selon d’autres chercheurs, aucune de ces deux explications n’explique entièrement la hausse des températures. Ces derniers suggèrent que le réchauffement climatique lui-même pourrait être à l’origine d’une réduction de la couverture nuageuse, créant ainsi une boucle de rétroaction qui pourrait accélérer le rythme du changement climatique pour les décennies à venir.

Nul doute que l’évolution des températures au cours des prochains mois sera suivie de près par les agences et par les scientifiques, pour comprendre les variations locales et globales et prendre les mesures adéquates d’adaptation à cette nouvelle réalité.![]()

Cathy Clerbaux, Directrice de recherche au CNRS (LATMOS/IPSL), professeure invitée Université libre de Bruxelles, Sorbonne Université and Sarah Safieddine, Chargée de recherche CNRS (LATMOS/IPSL), Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.